【子育て建設型】令和6年度 子育て支援型共同住宅推進 補助金申請支援代行サポートサービスのご案内|採択率85%以上_認定経営革新等支援機関株式会社M41

目的

共同住宅(分譲マンション及び賃貸住宅)を対象とした以下の取組を支援することにより、子どもと親の双方にとって健やかに子育てできる環境の整備を進める。

■ 事故や防犯対策などの子どもの安全・安心に資する住宅の新築・改修

■ 子育て期の親同士の交流機会の創出のため、居住者間のつながりや交流を生み出す施設の設置

■子育てしやすい住宅の実現に向けた防犯安心施設(宅配ボックス)の設置

建設型要件

- 建築基準法上の「共同住宅」又は「長屋」であること。

- 交付決定通知後に入居者募集を開始し、募集開始から3か月は特定子育て世帯(令和6年4月1日時点で小学生以下の子どもを養育している世帯)に限定して入居者募集を行うこと。(次年度以降に入居者募集を行う場合は、契約年度の4月1日を基準日とする。)

- また少なくとも10年間は、入れ替わりの際も同様の募集とすること。

- 住戸部分の床面積が40㎡以上であること。(バルコニーや外からアクセスできるパイプスペースは含みません。)

- 対象住戸を含む建築物は新耐震基準に適合していること。

- 建物の所在地が土砂災害特別警戒区域に該当しないこと。

- 住宅が省エネ基準に適合していること。

- 「子どもの安全確保に資する設備の設置」に定める事項に対する補助を整備する住戸が1棟あたり5戸以上であること。

- 「居住者等による交流を促す施設」を整備すること。

- ※それぞれの詳細につきましては、必ず交付申請等要領にてご確認ください。

関連書類

申請書類

申請書類はサポートセンターから既にご報告いただいている情報を元にお送りします。

申請の際には、必ずサポートセンターからお送りするファイルをご使用くださるようお願い申し上げます。

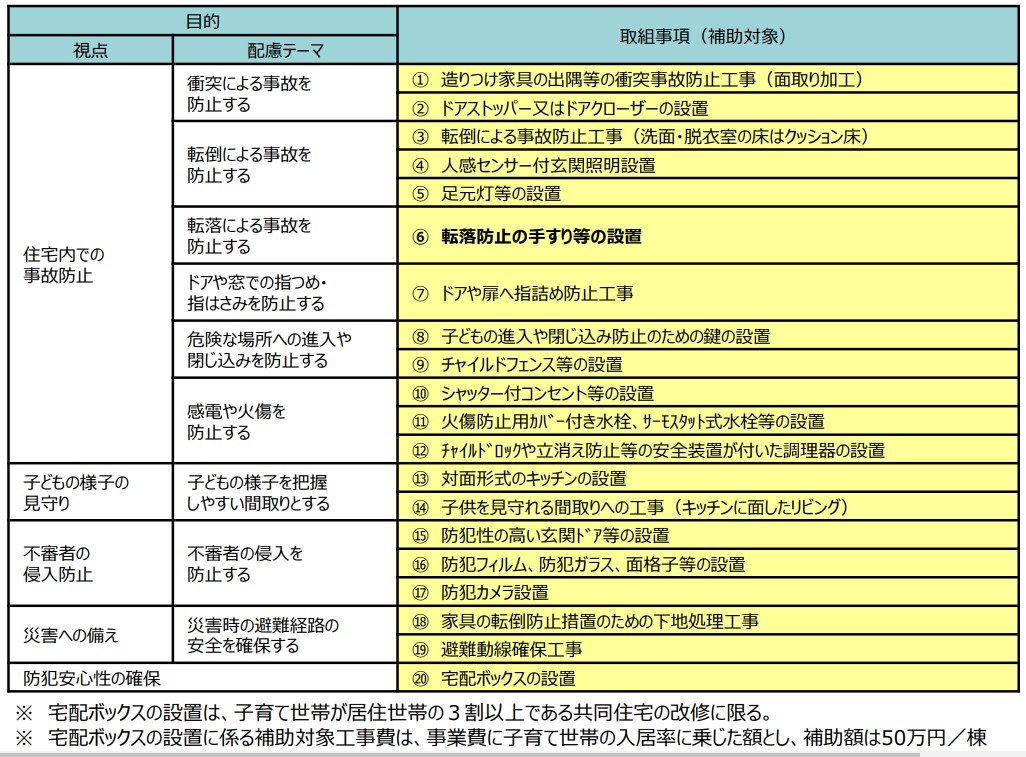

補助対象工事(建設型 :安全確保と交流促進両方の設備が必須)

補助対象工事(建設型:安全確保と交流促進両方の設備が必須)

事業の概要

補助対象となる共同住宅

■ 賃貸住宅の新築・改修、分譲マンションの改修

補助対象事業

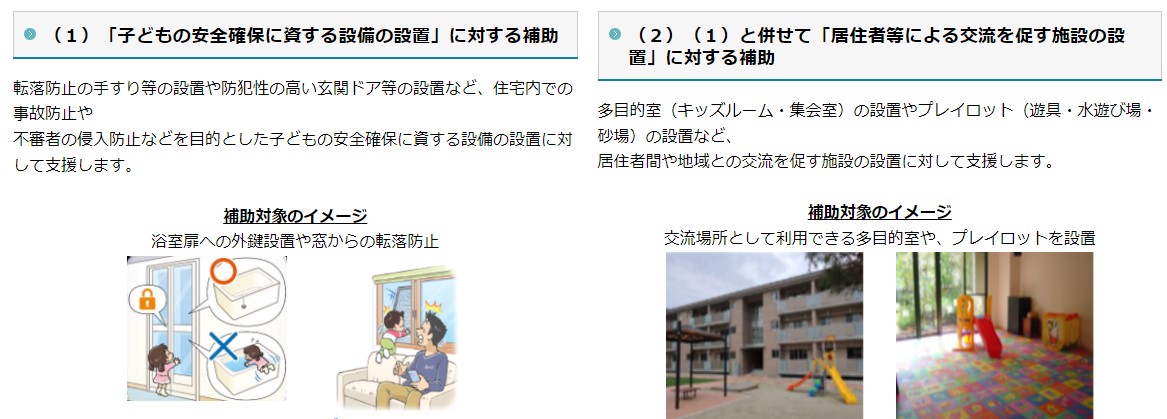

(1)子どもの安全確保に資する設備の設置に対する補助

転落防止の手すりや補助錠の設置、防犯性の高い窓や玄関ドアの設置など、住宅内での事故防止や

不審者の侵入防止などを目的とした子どもの安全確保に資する設備の設置に対して支援します。

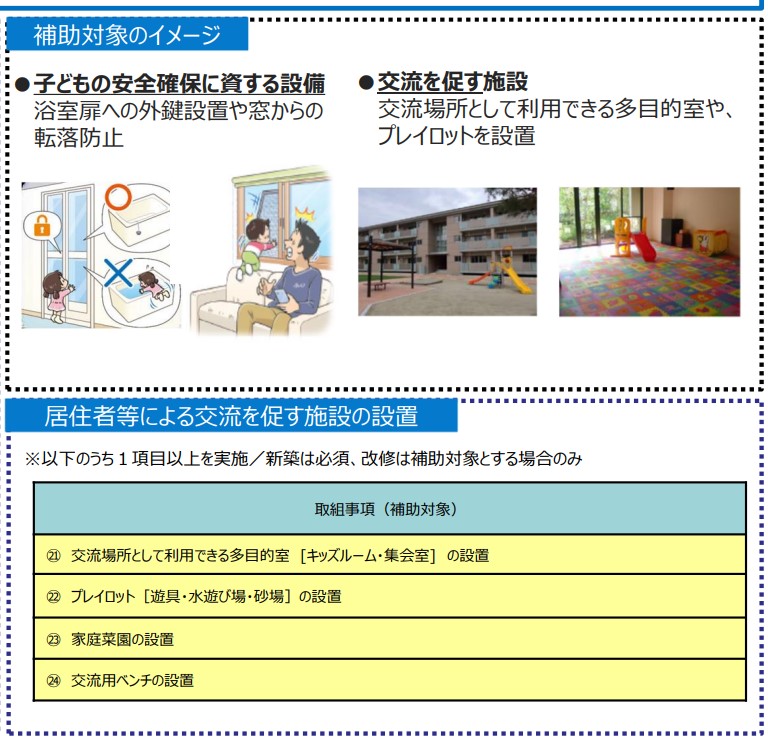

(2)居住者等による交流を促す施設 の設置に対する補助

多目的室(キッズルーム・集会室)の設置やプレイロット(遊具・水遊び場・砂場)の設置など

居住者間や地域との交流を促す施設の設置に対して支援します。

※詳細は『子育て支援型共同住宅推進事業の概要』(国土交通省プレスリリース掲載)をご覧ください。

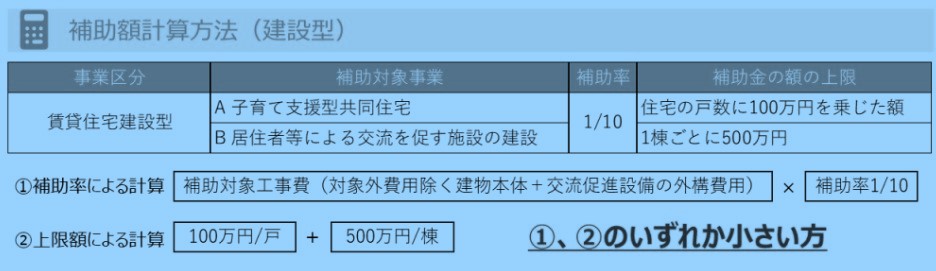

事業の期間

【事前相談受付期間】

令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金)

※サポートセンターホームページより受付

【交付申請受付期間】

令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金)

※予算の上限に達したら予告なく終了します。 予算の執行は、あくまでも交付決定順となります。

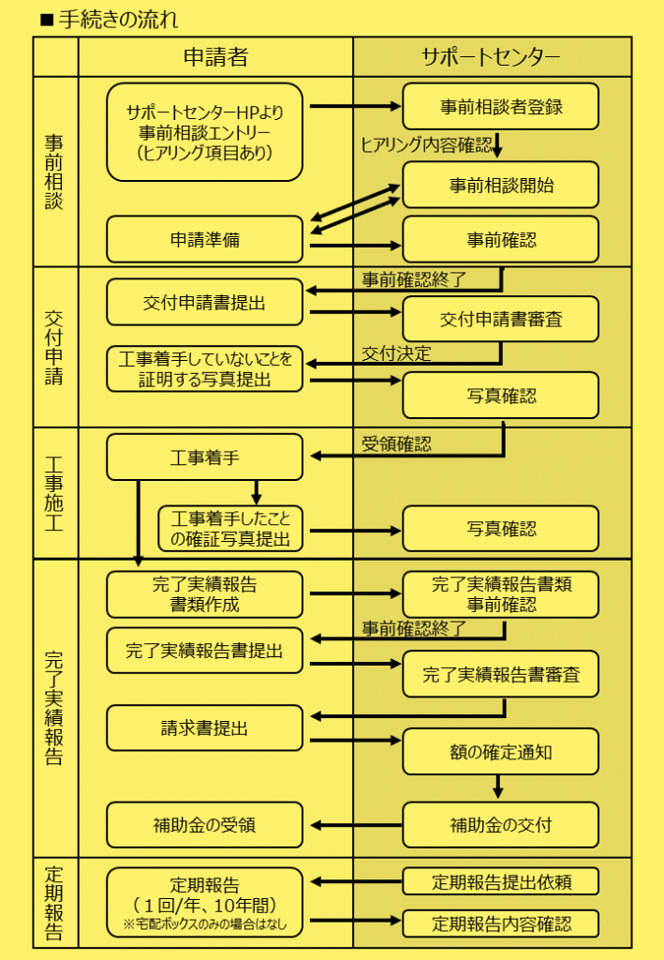

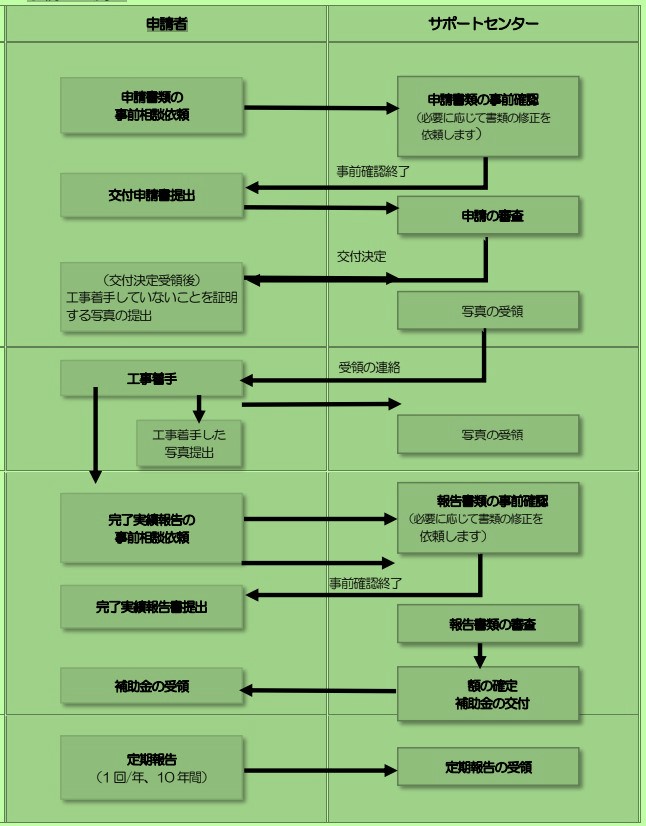

事前相談→事前確認→交付申請→交付決定の流れとなります。

事前相談開始から交付申請まで、子育て支援型住宅の場合は2か月程度。

宅配ボックスのみの場合は2週間程度かかることを考慮して事業計画を立ててください。

【工事着手期限】

令和7年3月31日(月)

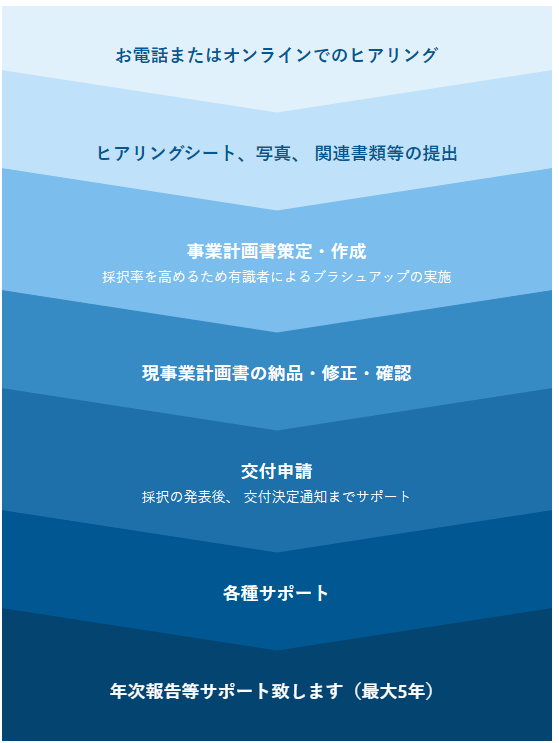

手続きの流れ

本事業においては、今後の施策の検討のため、事業完了後に国土交通省よりアンケート調査を実施することにしております。

交付申請者はアンケートやヒアリング等への協力が必要となりますので、ご了承ください。

子育て建設型

補助事業内容

要件(建設型)

建築基準法上の「共同住宅」又は「長屋」であること。

交付決定通知後に入居者募集を開始し、募集開始から3か月は特定子育て世帯(令和6年4月1日時点で小学生以下の子どもを養育している世帯)に限定して入居者募集を行うこと。(次年度以降に入居者募集を行う場合は、契約年度の4月1日を基準日とする。)

また少なくとも10年間は、入れ替わりの際も同様の募集とすること。

住戸部分の床面積が40㎡以上であること。(バルコニーや外からアクセスできるパイプスペースは含みません。)

対象住戸を含む建築物は新耐震基準に適合していること。

建物の所在地が土砂災害特別警戒区域に該当しないこと。

住宅が省エネ基準に適合していること。

「子どもの安全確保に資する設備の設置」に定める事項に対する補助を整備する住戸が1棟あたり5戸以上であること。

「居住者等による交流を促す施設」を整備すること。

※それぞれの詳細につきましては、必ず交付申請等要領にてご確認ください。

補助対象工事(建設型:安全確保と交流促進 両方の設備が必須

◆「子どもの安全確保に資する設備の設置」も係る工事

◆「交流を促す施設の設置」に係る整備内容・水準を満たすための工事

| 🔳子どもの安全確保に資する設備の設置(全19項目必須) ①造りつけ家具の出等の衝突事故防止工事(面取り)

居住者等を促す施設の設置(1項目以上必須) 22プレイロット<遊具・水遊び場>の設置 24ベンチの設置 |

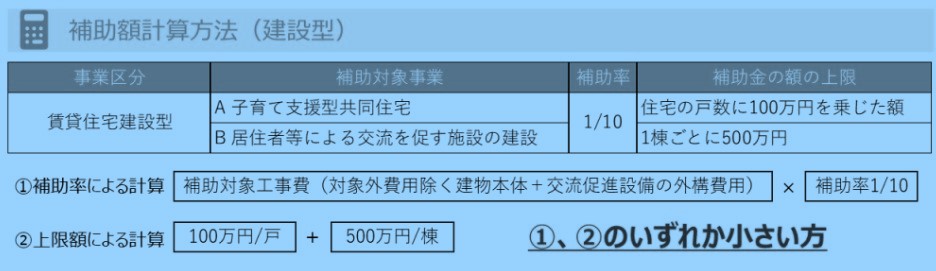

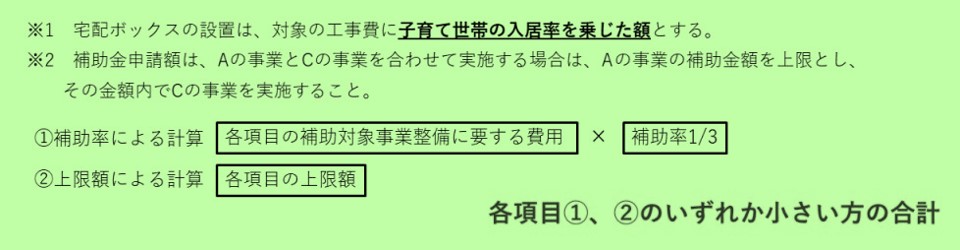

補助金額計算方法(建設型)

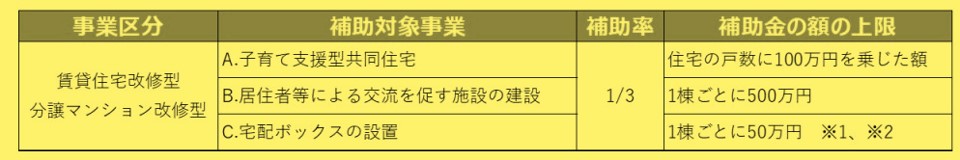

補助金額計算方法(改修型)

宅配ボックス設置

令和6年度スケジュール(建設型)

参考資料

参考自治体における子育て配慮等住宅認定制度について

○東京都:「東京都子育て支援住宅認定制度」

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/child-care-seido.html

○埼玉県:「子育て応援マンション認定制度」

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1107/kosodate-ouen-manshon/index.html

○大阪市:「大阪市子育て安心マンション認定制度」

「子育てに配慮した仕様」と「子育てを支援する環境」を備えた良質な民間の新築マンションを認定しています。

https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000152967.html

〇墨田区:「すみだ良質な集合住宅認定制度」

https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/zyuutaku/ryositu_syugojyutaku/whatsshujunintei.html

○横浜市:「横浜市地域子育て応援マンション認定制度」

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/kosodate/gaiyou.html

参考:東京都23区宅配ボックス補助制度について

〇大田区:「大田区住宅リフォーム助成事業」

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/r_josei/jyutaku_reform_jyosei.html

〇渋谷区:「渋谷区住宅簡易改修支援事業」

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/zyutakukanikaishusien.html

〇荒川区:「荒川区エコ助成」

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html

〇板橋区:「板橋区宅配ボックス導入助成事業」

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/smart/1040406.html

〇足立区:「足立区住宅改良助成制度」

https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/juutakukairyou_tuikamenyu.html

〇葛飾区:「かつしかエコ助成」

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1030818.html

制度の概要

〇補助対象事業は以下の2つの取り組みです。 補助対象となる各取り組み事項は、概要資料に記載の整備水準を満たす必要があります。 〇子育て支援型共同住宅推進事業の詳細は、以下概要資料をご覧ください。 子育て支援型共同住宅推進事業概要資料出典:「子どもを事故から守る!事故防止ハンドブック」(消費者庁) を加工して作成 ○令和6年度事業の補助対象となる共同住宅の新築着工日について 賃貸住宅の新築・改修、分譲マンションの改修の場合、※令和6年度以内に着工するものを補助対象としております。国土交通省

補助内容補助金補助率

① 「子どもの安全確保に資する設備の設置」に対する補助:新築の場合は事業費の1/10、改修の場合は補助対象事業費の1/3(上限100万/戸)

「居住者等による交流を促す施設の設置」に対する補助:新築の場合は事業費の1/10、改修の場合は補助対象事業費の1/3(上限500万)

もの安全確保に資する設備の設置

共同住宅(賃貸住宅及び分譲マンション)を対象に、事故や防犯対策などの子どもの安全・安心に資する住宅の新築・改修の取り組みや、子育て期の親同士の交流機会の創出に資する居住者間のつながりや交流を生み出す取り組みに係る事業を公募し、予算の範囲内において、本整備に要する費用の一部を補助するものです。

<留意事項>

本交付申請等要領は、令和 6 年度スマートウェルネス住宅等推進事業として公募す

る事業のうち、「子育て支援型共同住宅推進事業」(以下「本事業」という。)を

対象とするものです。「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」、「住宅確保要配

慮者専用賃貸住宅改修事業」及び「住まい環境整備モデル事業」については、本交

付申請等要領の対象ではありません。

○ 本事業募集開始後、「3 事業の実施方法」に定める方法に従い、本事業の補助事務

事業者である「子育て支援型共同住宅サポートセンター」※(以下「サポートセン

ター」)あてに、交付申請手続き等を開始してください。

※ サポートセンターは、交付申請を受付け、補助要件の審査を行い、補助金の交付

決定等の手続きを行う者として国土交通省が定めています。

○ 本事業は、予算の範囲内で、整備費の一部を補助し支援するものであり、要望額に

ついてすべて対応するものではありません。このため、サポートセンターの判断に

より、交付申請時に補助要望額の調整を依頼することもございますので、予めご承

知おきください。国土交通省

○ 国の他の補助や交付金を受ける費用は、補助対象になりません。

○ 補助対象となる事業に着手(工事着工)する前に、本交付申請等要領に従ってサポ

ートセンターに対して補助金の交付申請を行い、補助金の交付決定を受けなければ

なりません。交付決定前に事業に着手した場合には、補助金は交付されません。

○ 申請書類を正式提出する前に、サポートセンターの事前審査を受けてください。原

則として、申請手続きは交付申請者が任命する事務担当者に一括して行っていただ

きます。

○ 補助事業の内容を変更する場合は、必ずサポートセンターに相談し、変更に係る手

続きが必要か確認してください。無断で事業内容を変更した場合には、補助金が交

付されないこととなります。

○ 交付申請手続き(事前相談)開始から交付決定まで審査期間がかかる(目安とし

て、1 か月半程度要します)ことを考慮したうえで、事業計画を立ててください。

○ 宗教法人、暴力団若しくは暴力団員である者又は暴力団若しくは暴力団員と不適切

な関係にある者は交付申請者となることはできません。

○ 過去3カ年度内に国土交通省住宅局所管補助金において、交付決定の取り消しに相

当する理由で補助金の返還を求められたことがある者等(団体を含む)は、本事業

への交付申請が原則として制限されます。

<計算例

1棟 20 戸を全て子育て支援型共同住宅として新築する場合を想定

【補助金の額】

補助金は、補助対象事業費(総工事費)に補助率を適用して計算します。例えば、新築

の総工事費が 1 棟 20 戸で 3 億円の場合は、

3 億円 × 1/10 = 3,000 万円 が、補助金の額です。

【補助金の額の上限】

表にあるA・Bの補助対象事業ごとに計算した上限額の合計を適用します。例えば、子

育て支援型共同住宅が1棟 20 戸の場合は、

100 万円/戸×20 戸 + 500 万円/棟=2,500 万円 が、上限額です。

以上の計算例では、補助金の額 3,000 万円が上限額 2,500 万円を上回るため、2,500 万

円が最終的な補助金申請額となります。

※1 宅配ボックスの設置は、対象の工事費に子育て世帯の入居率を乗じた額とする。

※2 補助金申請額は、Aの事業とCの事業を合わせて実施する場合は、Aの事業の補助金額を上限

とし、その金額内でCの事業を実施すること。

<計算例>

1棟のうち 5 戸を子育て支援型共同住宅として改修し、かつ居住者等による交流を促す

施設を設置する場合かつ宅配ボックスの設置する場合を想定(子育て入居率は 50%とす

る)

【補助金の額】

補助金は、A・B・Cの補助対象事業ごとに補助率を適用して計算します。例えば、既

設の住戸 5 戸を子育て支援型共同住宅として整備する場合で、「A 子どもの安全確保に資する設備の設置」に係る費用が1戸当たり 450 万、「B 居住者等による交流を促す施設の設置」に係る費用が 600 万、「C 宅配ボックスの設置」に係る費用が 300 万の場合は、補助対象事業ごとの補助金の額は以下のとおりです。

A 子どもの安全確保に資する設備の設置

450 万円/戸 × 5 戸 × 1/3 = 750 万円

B 居住者等による交流を促す施設の設置

600 万円 × 1/3 = 200 万円

C 宅配ボックスの設置

300 万円 × 50/100(子育て入居率) × 1/3(補助率) = 50 万円

【補助金の額の上限】

表にあるA・B・Cの補助対象事業ごとに計算した額を上限額としてそれぞれ適用します。例えば、子育て支援型共同住宅が 5 戸の場合は、補助対象事業ごとの上限額は以下の

とおりです。(子育て入居率は 50%とする)

A 子どもの安全確保に資する設備の設置

100 万円/戸 × 5 戸 = 500 万円

B 居住者等による交流を促す施設の設置

500 万円/棟 × 1 棟 = 500 万円

C 宅配ボックスの設置

300 万円 × 50/100(子育て入居率) × 1/3(補助率) = 50 万円

以上の計算例では、「A 子どもの安全確保に資する設備の設置」においては、補助金の額 750 万円が上限額 500 万円を上回るため、500 万円が補助金申請額となります。「B 居住者等による交流を促す施設の設置」においては、補助金の額 200 万円が上限額 500 万円を下回るため、そのまま 200 万円が補助金申請額となります。「C 宅配ボックスの設置」においては、補助金の額 50 万円が上限額 50 万円と同額となるため、50 万円が補助金申

請額となり、かつ「C 宅配ボックスの設置」に関しては、「A 子どもの安全確保に資する

設備の設置」の補助金額の内数となるため、最終的に 700 万円が補助金申請額となります。

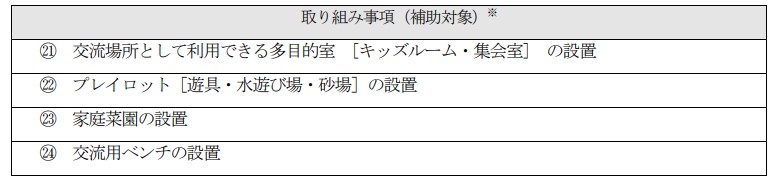

② 居住者等による交流を促す施設の設置

○ 次表に掲げる取り組み事項を補助対象とします。各取り組み事項は別紙(建設型・改修型関連書類の別紙2)に定める整備水準を満たす必要があります。

○ 当該補助を受けて整備をする際には、次表の取り組み事項(補助対象)の う

ち1項目以上の整備を必須とします

○ 賃貸住宅建設型にかかる事業は、居住者等による交流を促す施設の設置が 必

須であり、次表の取り組み事項(補助対象)のうち1項目以上の整備を行う

必要があります。

表:居住者等による交流を促す施設の設置の取り組み事項(補助対象)

2.4 補助対象事業費の算定方法

1)補助金額決定の手順

補助金の額は、交付申請者が要望した額をサポートセンターが審査し決定します。

| 参考:補助金の額の算定にかかる用語の解説 ①総事業費:本事業の補助対象工事を含む全体の工事費(請負契約額から消費税を除 く額) ②補助対象事業費:補助対象事業に要する費用の総額 ③補助対象外事業費:①総事業費から②補助対象事業費を減額した額(詳細は「2) 補助対象外の費用について」を参照) ④補助金申請額:②補助対象事業費に所定の補助率を適用した額と、補助金の額の上 限とそれぞれ算定し、いずれか低い方の額 |

| 交付申請の際は、見積書から補助金の額を算定し、サポートセンターの審査に よって交付決定額が決定しますが、実際に支払われる補助金額(以下、「補助金 の精算額」という)は、工事が完了した後に、交付決定を受けた申請者が支払い 済みの実負担額から算定し、完了実績報告を行って確定します。この際、補助金 の精算額は交付決定額を超えることができませんので注意してください。 なお、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という)は補助対象外とし ます。 |

補助金決定の留意点は、以下のとおりです。

| ○ 子育て支援型共同住宅及び居住者等の交流を促す施設、宅配ボックスの設置分が 補助対象です。子育て支援型共同住宅及び居住者等の交流を促す施設、宅配ボッ クスの設置ではない部分や、国の他の補助や交付金を受ける予定の部分等、工事 範囲の一部に補助申請しない部分が含まれる場合は、当該範囲を明確にした上 で、分離積算あるいは工事面積・箇所数などによる工事費按分等により補助対象 を特定します。 なお、国や地方公共団体から他の補助や交付金を受ける予定である場合は、他の 補助や交付金における他の補助制度等との併用にかかる取扱いを必ず確認してく ださい。 ○ 補助金の精算額は、交付申請者である工事発注者が実際に負担した額を基に算定 します。このため完了実績報告は、原則として全ての補助対象工事費を支払った 後の提出となり、報告書類審査等が完了した後に補助金が交付されます。 ○ 全ての支払いについて、費用の確認が必要となりますので注意してください。 |

2)補助対象外の費用について

本事業において、補助対象外となる主な費用は以下に示す通りですが、提出され

た計画や工事の内容を総合的に判断した結果、その他の費用でも補助対象外とする

場合があります。また、審査にあたり、施工箇所や規模、その運用目的等を確認す

る場合がありますのでご協力ください。

1) 補助対象建物の工事費に該当しない費用

・調査費、設計料、工事監理費、申請費、処分・産廃費など建物工事費でない費用 2) 敷地外にかかる工事費および負担金など

補助対象に含まれない家具・家電製品・消耗品など

交付申請者自らが行う設計(「自社設計」)・施工(「自社施工」)の場合の交付申請者に発

・自社の人件費(補助対象とする工事現場での工務を除く) |

| 6) その他子育て支援型共同住宅又は居住者等の交流を促す施設としての合理的な仕様・規模・価 額を超えていると認められる工事費用。あるいは、価格の妥当性を確認できない工事費用。 7) 送金伝票等の写し(支払済みであることを金融機関等の第三者により公的に証明できる書類) のない工事費用(例:現金により支払われた工事費用) 8) 改修型においては、別紙に定める整備内容・水準を満たすための対象工事以外の工事費用 |

2.5 その他留意事項

共同事業の場合の留意事項

本事業では、複数の者が共同で事業を実施する場合であっても、交付申請する

ことができます。共同事業の場合には、交付申請を行う代表者を決めてくださ

い。共同して事業を行う者同士の関係・役割分担は、関係者間で決定し、規約等

を締結して交付申請時に届け出てください。代表にならない工事発注者も、補助

事業の実施に係る責務を負いますので、事業の内容や取決めをよく理解するよう

に努めてください。

2)自社施工の場合の留意事項

本事業は、自社施工であっても交付申請することが可能ですが、一般経費や価格

の妥当性が確認できない単価による工事金額については補助対象外となります。自

社施工を予定する、または自社施工の可能性がある事業の場合は、交付申請手続き

の際にその旨を報告し、事務的な手続きについてサポートセンターに相談してくだ

さい。

補助の期間

補助金の交付を受けることができる事業は、令和6年度までに事業に着手(工事着

工)するものを対象とします。交付申請された事業のうち、令和6年度までに着手に

至らないものについては、交付決定が無効になります※。

なお、交付決定後に事業者の都合で補助事業の期間を変更した場合には、交付決定

通知書で示された補助金の額が全て支払われない場合があります。補助事業の期間変

更が必要となる場合には、必ず「X3.1 手続きの流れ X補助事業の計画変更」を参照し

て、必要な手続きを行ってください。

2.6 全体設計承認

申請事業に係る事業期間(工事期間)が複数年度にわたる場合は、サポートセンタ

ーから全体設計の承認を受けることで、複数年度(令和8年度まで)にわたって事業

を進めることが可能となります。全体設計承認の申請方法については、サポートセン

ターへご相談ください。なお、全体設計承認は次年度の補助金を保証するものではあり

ません。

3 事業の実施方法

公募する事業の手続きは、以下のとおりです

3.1 手続きの流れ

3.1.1 交付申請の提出・審査・交付決定

補助を受けようとする者は、「4 交付申請」を参照の上、必要書類を作成し、サポートセンターに対して補助金の交付申請を行ってください。なお、特に次の点に注意してください。

○ 交付申請せずに着手した事業に対して、補助金は交付されません。補助事業の着手(工事着工)は、交付決定通知日以後可能となります。当該通知日よりも前に着手した場合については、原則、補助対象とならず、補助金返還等

の対象となりますので、十分に注意してください。

金融機関の融資を受ける事業である場合には、融資の内諾を得た上で交付申請書を提出してください。(金融機関から融資の内諾を得るために、融資の内諾等以外の要件に適合していることを示す書類(補助要件適合確認済証等)が必要な場合には、余裕をもってご相談ください。)

金融機関から融資の内諾を証する書類が発行される場合は、その書類を提出してください。

○ 関係会社等(※)から調達を行う場合にあっては、補助金交付申請にあたり、3

者以上からの見積りの結果を提出していただきます。

※「関係会社等」に含まれる法人・100%同一の資本に属するグループ企業

・補助事業者の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

第8条第8項で定めるもの。)

・補助事業者の役員である者(親族を含む)又はこれらの者が役員に就任して

いる法人

交付申請書類の正式提出前に次の事項に関し、事前相談・確認を行います。・補助事業の内容が、交付規程及び交付申請等要領の要件を満たしていること。

・補助対象費用が、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適正

化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む)

及び介護保険給付金又は医療保険給付の対象費用を含まないこと。

・他の補助事業(独立行政法人や地方公共団体が行うものを含む。)に申請して

いる場合は、交付申請書にて、申請している他の補助事業名及び補助対象を必

ず記入すること。

・事前相談の過程で、交付申請内容等に不明確な部分がある場合等、必要に応

じ、追加資料の請求やヒアリング等を行う場合があります。(その請求の際に指定した期日までに追加資料の提出がない場合又はヒアリングに応じない場合

には、交付決定できない場合があります。)上記のような手続きに係る一定の

期間が必要であることにご留意ください。

交付決定通知書を発行

○ 正式な交付申請提出後、審査が完了し、サポートセンターから交付決定通知書を

発行します。

〇 審査においては、本交付申請等要領記載の要件等に合致しているか否かを確認す

る他、申請内容の合理性等についても審査をいたします。審査にあたり、追加確

認・協議等必要となる場合がございますので、ご承知おきください。

○ 補助事業に係る事前確認の終了後、本事業の募集期間内に交付申請の正式提出に

至らない場合は、本事業の補助事業の対象となりません。

3.1.2 事業着手

補助事業の着手は、交付決定通知日以後可能となります。当該通知日よりも前に

着手した事業については、補助対象となりませんので注意してください。

・補助事業の着手の時期については、工事着工をもって判断します。なお、交付決

定日より前に補助事業の着手を行ったことが判明した場合は、補助対象となりま

せんので注意してください。

・令和6年度までに事業の着手に至らない場合は、交付決定が無効になります

<補助事業の計画変更>

補助事業者は、やむを得ない事由により、次の(1)又は(2)に掲げる行為をしよう

とする場合には、あらかじめサポートセンターの承認を得る必要があります。

(1)補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更

(2)補助事業の中止又は廃止

また、やむを得ない事情により、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は

補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにサポートセンターに報告し、そ

の指示に従ってください。

必要な手続きを行わず、予定していた内容に変更があり交付決定された事業と異

なるものとなったと判断されたものについては、補助対象となりませんので注意し

てください。また、既に補助金が交付されている場合には、当該補助金の返還を求

めることがありますので注意してください

3.1.3 入居者募集について

1)入居者募集の要件

賃貸住宅の新築及び改修においては、交付決定通知後に入居者募集を開始してく

ださい。募集開始から 3 か月間は、子育て世帯に限定して入居者募集を行ってくだ

さい。入居者募集状況の報告として、完了実績報告書の提出時に入居状況報告書を

提出してください(次の「2)入居状況報告書の提出」を参照)。3 か月以上の

間、入居者を確保できない場合は、子育て世帯以外の者を入居させることができま

す。また、少なくとも 10 年間は、入居者の入れ替わりの際に子育て世帯を募集す

ることを条件とし、この際も同じく 3 か月以上の間、入居者を確保できない場合は

子育て世帯以外の者を入居させることができます。

※ 宅配ボックスの設置のみを実施する場合は、上記の要件は適用されません。

2)入居状況報告書の提出

入居者が決定しているかどうかに関わらず、「完了実績報告書」とともに「入居

状況報告書」を提出してください。

入居状況報告書には、宅地建物取引業者が募集したことを確認できる入居者募集

広告の写しを添付してください(宅地建物取引業免許証の番号を記載してくださ

い)。また、入居者募集広告の募集開始日が証明できるもの※も添付してくださ

い。

※情報サイト等への広告掲載により募集を行う際の広告掲載に係る委託契約書ま

たは登録証明書等※(募集開始日が表記された広告板の写真や広告の写しでは

証明できませんので、ご注意ください。)

※情報サイト等への広告掲載を行わない場合は、入居者の募集を行う前に、募集

開始日を記載した入居者募集広告をサポートセンターにご提出ください。

完了実績報告時に入居者が決定している場合は、当該入居者との賃貸借契約書の

写し及び当該入居者の住民票を「入居状況報告書」に添付してください。

完了実績報告時に入居者が決定していなかった場合は、最初の入居者が決定した

とき、又は完了実績報告の提出日(完了実績報告の提出日より前に入居者募集を開

始したことが証明できる場合は当該入居者の募集開始日)から 3 か月を経過したと

き、再度「入居状況報告書」の提出が必要になります※。

※なお、完了実績報告時に入居者が決定していなかったものの、完了実績報告時

にすでに入居者の募集開始日から 3 か月を経過していた場合は、完了実績報告

時の「入居状況報告書」の提出以降、再度の「入居状況報告書」の提出は不要

とします。

また、入居者の入れ替わりの際にも同様に、入居者が決定したとき又は募集開始

から 3 か月を経過したとき、「入居状況報告書」の提出が必要となります。

※ 宅配ボックスの設置のみを実施する場合は、上記の要件は適用されません。

3.1.4 完了実績報告書の提出・審査

交付申請者は、補助事業が完了したときは、「5完了実績報告」を参照の上、必要

書類を作成し、遅滞なく「完了実績報告書」をサポートセンターに提出してくださ

い。

サポートセンターは、「完了実績報告書」を受理した後、交付申請の内容に沿って

工事が実施されたか書類の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査等を行い、補助

金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補

助金の額を確定し、支払いの手続きを行います。補助金の支払いは、交付申請者が指

定する銀行口座に振り込むことにより行います。

<完了実績報告とは>

補助事業は、交付決定通知日以降に始まり、完了実績報告が提出された後に、交付

すべき補助金の額の最終的な決定(「額の確定」という。)とその交付があって終わ

ります。

完了実績報告は原則として、①交付決定を受けた補助対象工事が竣工(終

了)していること、②補助対象工事費の支払いが完了していることが満たされた時点

で提出できます。よって、これらの要件が満たされたときは、遅滞なく「完了実績報

告書」をサポートセンターに提出する必要があります。

サポートセンターでは、書類審査及び必要に応じ現地検査等を行い、適合すると認

めたときは当該補助金の額を確定し、補助事業者に「額の確定通知書」を送付すると

ともに、補助金の支払いの手続きを行います。

完了実績報告書には、必須様式のほか、工事の適正な実施と完了を証する書類等の

添付が必要です。この際、完了実績報告書に記載されている工事内容と実際の工事内

容が適合していることについて、建築士が確認したことを証する書類(工事等に係る

適合確認書)の添付が必要です。

これらの資料に不備がある場合、重ねての説明や資

料提出、現地確認などを求める場合があります。このほか、補助対象事業費の支払い

を証する書類の提出が必要です。

<事業内容等に変更があった際の報告>

交付申請者は、完了実績報告書を提出し、補助金額の確定を受けた後に、少なくと

も 10 年間、

補助を受けた子育て支援型共同住宅又は居住者等の交流を促す施設につ

いて以下に挙げる変更を行う場合は、

必ず国土交通大臣に届け出たうえで、承認を受ける必要があります。

事前にサポートセンターまで報告してください。

(1)事業内容の変更がある場合

(2)補助対象財産の処分を行う場合

3.2 補助金の支払い

補助金の額を確定した後、サポートセンターから交付申請者に補助金が支払われます。

1)支払時期

補助金の支払い時期については、工事が完了次第、完了実績報告を提出し、

補助金の額の確定の翌月末頃に補助金が支払われる予定です。

なお、事業の進捗状況、

事務手続上の都合等により多少の遅れが生じる場合も想定されますのでご了承くだ

さい。

2)振込先

補助金は、登録した口座に振り込まれます。ただし、登録できる口座は交付申請

者のものに限られます。

※ 請求書は、振込手続きに日数を要するため、完了実績報告書の提出時に添付し

てください。ただし、完了実績報告に対する審査により補助額が変更される場合

に、サポートセンターから連絡のうえ、額を変更した請求書を再提出していただ

く場合があります。

3.3 子育て支援型共同住宅及び居住者等による交流を促す施設の運営に関す事項にかかる定期的な報告【定期報告】

サポートセンターは、交付申請者に対して、

補助事業の実施後少なくとも 10 年間、補助要件への適合性や補助対象となった子育て支援型共同住宅及び居住者等による交流を促す施設の利用状況・管理状況等について、

定期的に調査を実施します。

サポートセンターは、補助事業の完了後に交付申請者が任命する「定期報告窓

口担当者」宛に、年に1回程度定期報告調査票を発送します。

交付申請者は速やか

に対応できるよう、定期報告窓口担当者を任命し、完了実績報告時にサポートセン

ター宛に届け出てください。

なお、調査にご協力いただけない場合は、補助金の返還を求めることとなります

ので、ご注意ください。

3.4 補助事業実施中及び補助事業完了後の留意点

3.4.1 経費の配分の変更

交付決定額に変更がない場合で、経費の配分の変更を行う場合は、あらかじめサ

ポートセンターに連絡してください。

なお、経費の配分を変更することができるのは、交付決定通知の内容に影響を及ぼ

さない場合に限ります。

3.4.2 交付申請の取下げ

交付申請者は、交付決定通知書を受領後、諸事情により交付申請書を取下げる場

合には、所定の手続きが必要となりますので、サポートセンターにご相談くださ

い。

3.4.3 交付決定の取消、補助金の返還及び罰則等

万一、交付に際して附す条件、関係規程等に反する行為がされた場合には、次の措

置を講じることがあります。

①スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付規程(子育て支援型共同住宅推進

事業)第 14 の規定による交付決定の取消、補助金の交付の停止、補助金の返還命

令

②補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の第 29 条から第 32 条までの規定

による罰則の適用

3.4.4 取得財産の管理等

交付申請者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補

助事業の完了後においても少なくとも 10 年間(以下「管理期間」という。)、善良

な管理者の注意をもって管理し(善管注意義務)、補助金の交付の目的に従って、そ

の効率的運用を行ってください。

補助を受けた者は、取得価格及び効用の増加した価格が単価 50 万円以上のものに

ついては、国土交通大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲

渡し、貸し付け、又は担保に供することはできません。ただし、大臣の承認を得て当

該財産を処分したことにより収入があった場合には、交付した補助金の額を限度とし

て、その収入の全部又は一部を納付させることがあります。

3.4.5 補助事業を実施した住宅を譲渡する場合の取扱い

特に、本事業の補助金の交付を受けた子育て支援型共同住宅又は居住者等による交

流を促す施設、宅配ボックスを譲渡しようとするときは、国土交通大臣の承認を受け

るにあたり、原則として、住宅又は施設、宅配ボックスを譲り受けようとする者と残

管理期間において本事業の要件を遵守する旨を規定する誓約書(交付申請者と子育て

支援型共同住宅又は居住者等による交流を促す施設の所有者が異なる場合は、「子育

て支援型共同住宅推進事業に係る所有者・転貸人確認書」を含む。)を取り交わす必

要があります。国土交通大臣の承認を受けずに譲渡がなされた場合には、補助事業者

に対し補助金の返還を求めることがあります。

また、本事業の補助金の交付を受けた子育て支援型共同住宅のうち、分譲マンショ

ンを譲渡しようとするときは、補助事業の完了から少なくとも 10年間は、譲り受け

ようとする者も子育て世帯であることが要件となります。

譲渡時には、譲り受けようとする者の住民票を添付した「譲渡状況報告書」を、上

記の誓約書と併せて提出してください。

また、本事業の補助金の交付を受けた子育て支援型共同住宅のうち、賃貸住宅を譲

渡しようとするときは、譲り受けようとする者が子育て世帯である必要はありません

が、譲り受けようとする者は譲渡後の入居者募集において引き続き、「3.1.3 入居

者募集について」に定める入居者募集の要件を遵守し、かつ入居状況報告書を提出す

る必要があります。

3.4.6 会社再編に伴う補助事業の承継に係る手続き

合併・買収、統廃合及び分社化等に伴い、補助事業に係る権利義務の承継又は移転

が発生する場合は、サポートセンターにご相談ください。

補助事業実施にあたっての経理処理

補助事業の経費計上については、適正な経理処理を心掛けてください。

≪当補助事業の経理処理原則≫

ⅰ 経費計上は、当該事業に直接必要なものに限ります。

補助事業の目的に合致しないものはもちろんのこと、補助事業に直接用

いたことを特定することができない事務用品等についても計上することが

できません。

ⅱ 経費計上は、補助事業期間中に発生したものが対象です。

ⅲ 当該事業費は、他の事業費と混同して使用しないでください。

補助対象となった事業がどの部分であるか明示することができるよう経

理を明確にしてください。

※ 上記のほか、関係法令に即した適正な処理を行ってください。

※ 支出内容を証明する書類として、補助事業者の経理処理において通常用いて

いる発注、納品、検収、請求、支払を確認することができる書類(オンライ

ン発注等の場合は、取引記録で確認することで足ります。)を備えておいて

ください。

3.4.8 補助金の額の確定及び会計検査に伴う資料請求及び現地検査等

交付する補助金額の確定にあたり、補助事業者に対して、必要に応じて工事の実施

状況等を確認するための補助対象となった住宅等の現地検査、事業所への現地検査等

を行います。検査の結果、適正に事業が完了していないことが確認された場合は、補

助金が交付されません。また、現地検査の実施にご協力いただけない場合も、補助金

が交付されませんので注意してください。

また、当該補助事業が会計検査院による検査の対象となった場合には、関係資料の

請求や現地検査が行われますので、補助金の適正な執行及び補助事業に関する書類

(委託等に係る契約関係書類、請求書及び領収書等の経理処理関係書類を含む。)の

整理・保存が必要です。(保存期間:本事業の補助金の交付を受けた年度終了後 10

年以上)

3.4.9 補助要件への適合性・管理状況等に関する調査等の実施

交付申請者及び共同して事業を行った者には、補助事業の実施後 10 年以上の間、

補助要件への適合性や補助対象となった住宅等の利用状況・管理状況等について、必

要に応じて国土交通省、サポートセンターが調査を行うこととしています。

その際、

補助対象となった専用住宅等の現地検査、事業所への現地検査等を行うことがありま

す。こうした調査の実施を拒まれる場合または現地調査等により、補助要件に適合し

ないことが判明した場合は、補助金の返還を求めることとなりますので注意してくだ

さい。

3.4.10 アンケートの実施

事業者には事業の取り組み等に関する効果を明らかにするとともに、今後の施策の

検討にあたり重要なアンケートを実施しております。このアンケートに対する回答は

必須であり回答いただけない場合は補助金交付にあたり減額等の対象になる場合があ

ります。

3.4.11 情報の取扱い等

1)補助事業等の公表

普及促進を目的に広く補助事業の成果について紹介するため、シンポジウム、パンフレット、ホームページ等において、事業の内容・報告された内容に関する情報

を用いることがあります。

2)個人情報の利用目的

取得した個人情報については、交付申請等に係る事務処理に用いる他、セミナ

ー・シンポジウム・アンケート等の調査について用いることがあります。

また、同一の交付申請に対し国から他の補助金を受けていないかを調査するため

に用いることがあります。

なお、本事業において交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還が生じ

た場合には、本申請に係る個人情報について他省庁・独立行政法人を含む他の補助

金担当課に当該返還事案の概要(法人又は申請者名、補助金名、交付決定額・補助

事業の実施期間・返還を生じた理由・講じられた措置の内容等)を提供することが

あります。

3.4.12 申請の制限

過去3カ年度内に国土交通省住宅局所管補助金において、交付決定の取り消しに相

当する理由で補助金の返還を求められたことがある者等(団体を含む)は、本補助金

への申請が原則として制限されます。

※ 申請制限に関するお問い合わせは、以下まで個別にお問い合わせ下さい。

国土交通省 住宅局 参事官(マンション・賃貸住宅担当)付 管理係

電話:03-5253-8111 内線:39-954

3.4.13 その他

この交付申請等要領によるほか、補助金の交付等に関しては、次の各号に定めると

ころにより行う必要があります。

一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)

二 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255

号)

三 国土交通省所管補助金等交付規則(平成 12 年内閣府・建設省令第 9 号)

四 補助事業等における残存物件の取扱いについて(昭和 34 年3月 12 日付建設省

会発第 74 号建設事務次官通達)

五 公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて(昭和 34 年4月 15 日

付建設省

住発第 120 号住宅局長通達)

六 建設省所管補助事業における食糧費の支出について(平成 7 年 11 月 20 日付建

設省会発第 641 号建設事務次官通知)

七 スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(令和6年3月29日付国住

心第224号)

八 スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付規程(子育て支援型共同住宅推進

事業)(令和6年4月1日付

4 交付申請

○ 事前相談中、交付申請様式ほか関係資料を、サポートセンターからメールでお送

りします。

○ サポートセンターに直接お越しいただいても、様式・資料の配布や事前相談等へ

の対応できかねます。

○ 交付申請を行う場合は、先ず、4.6 の必須様式及び添付資料を整えてメールにて添

付送付、事前確認を受けてください。

○ 事前確認から交付申請を経て、交付決定までに、目安として 1ヵ月半程度を要し

ますので、余裕をもって事前相談をお願いします。

≪事前確認の進め方について≫

| ◇事前確認は、正式申請を円滑に進めるため、事前に書類の揃いや内容確認をさせていただくもの です。資料の追加や訂正を求めることがあります。 ◇事前確認前に、応募をお願いします(サポートセンターホームページより受付)。 ◇書類は一式まとめてメールでサポートセンターへ送付ください。特定の書類に関する相談など、 部分的な質疑も受付けます。 ◇最終的に必要書類が全て揃ってから交付申請に進んでいただきますので、日程にはご注意くださ い。(検査済証等、外部機関の審査等を要するもので書類準備に時間を要する書類は、事前相談 の時点で提出できなくてもかまいません。交付申請には必要です。) ◇事前確認は、電子ファイル化した書類により、メールの往復で進め、必要に応じて電話での対応 も行います。相談の進行に伴い、書類の不足、記入内容の齟齬、費用根拠の訂正など、幾度かに わけて修正・再提出をお願いすることがありますのでご承知ください。 ◇最終的な交付申請書類の提出(メール)は、事前確認後に、サポートセンターからご案内します ので、それまではお控えください。 |

4.1 提出先および交付申請期間等について

事前確認を終え、サポートセンターより提出の指示を受けた後に下記の方法により

交付申請の資料を提出してください。

1)提出先

「6 問合せ先」までメールにてご提出ください。受領後、サポートセンターより

受領連絡の返信をいたします。容量が大きくメールに添付できない場合は、サポート

センターまでご相談ください。

3)交付申請期間

令和6年4月1日(月)~ 令和7年2月28日(金)

4.2 提出書類の作成方法について

1)提出書類の書式等

本交付申請等要領に係る提出書類は、全て以下の書式体裁によって作成してくだ

さい。

【提出物の書式と体裁】

提出書類は、日本語の活字体で、A4サイズとしてください。基本的に、指定様

式の申請書類は Excel形式、写真は JPEG形式、その他確証等は PDF 化をしてい

ただき、ご提出ください。提出時は必要書類を一括して送付してください。分割

した送付や部分的な差し替えは原則として受領できません。

【電子ファイルの形式】

Google スプレッドシート等互換ソフトは使用しないでください。電子ファイルを

作成するアプリケーションソフト及び保存形式は、Microsoft 社の Word および

Excel 2007以降のバージョン形式としてください。また、電子ファイルの容量が

過大にならないよう工夫してください。電子ファイルは、次表の提出リストにあ

る提出書類の名称をファイル名に付してください。また、同種の提出書類が複数

ファイル存在する場合、順番どおりに整列できるように、ファイル名の先頭に整

理番号(同じ桁数=01~15 など)を付してください。

【その他】

提出書類は全て押印の省略が可能です。

提出書類が、申請すべき内容や規定書式をみたしていない場合、受理できない

場合があります。また記述内容に虚偽があった場合は、原則として交付決定を無

効とします。提出書類はお返ししませんので、その旨予めご了承ください。

2)提出書類

交付申請者は、記入内容についてサポートセンターから連絡する場合があります

ので、必ず全提出書類を保管しておいてください。

※以下のうち、提出が必要な書類は建設型と改修型で異なります。それぞれに必

要な書類は、必須様式「提出書類リスト」に記載されていますので、ご確認の上、

書類準備を行ってください。

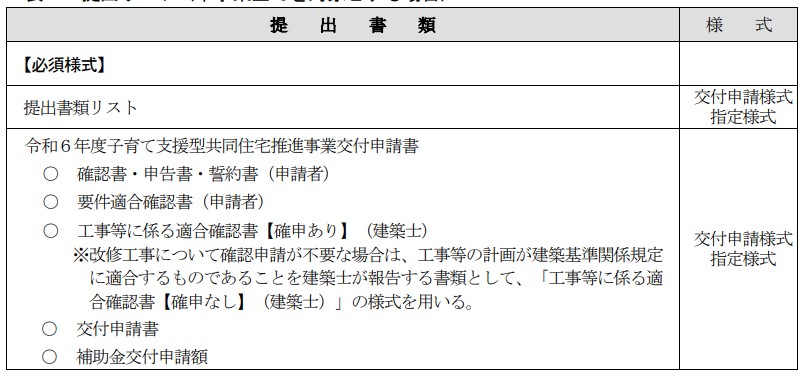

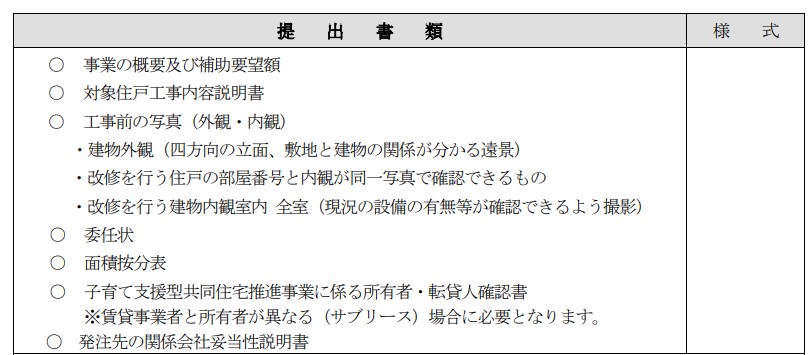

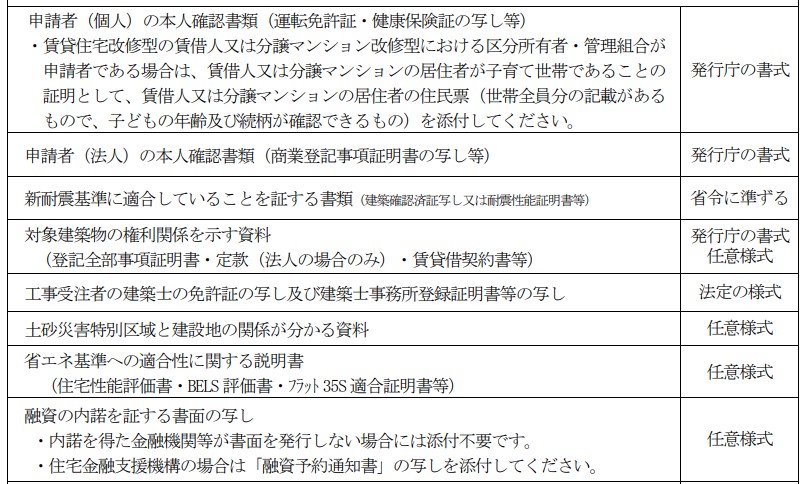

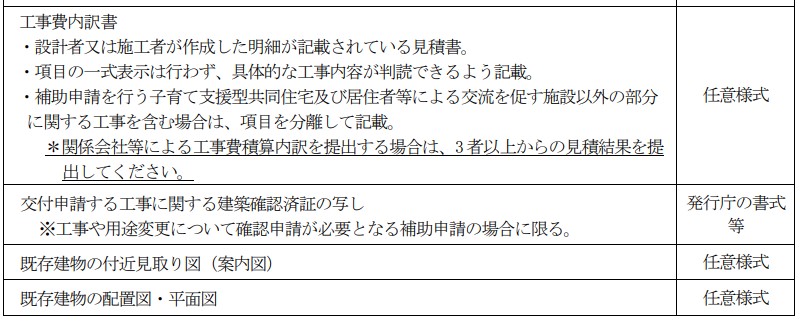

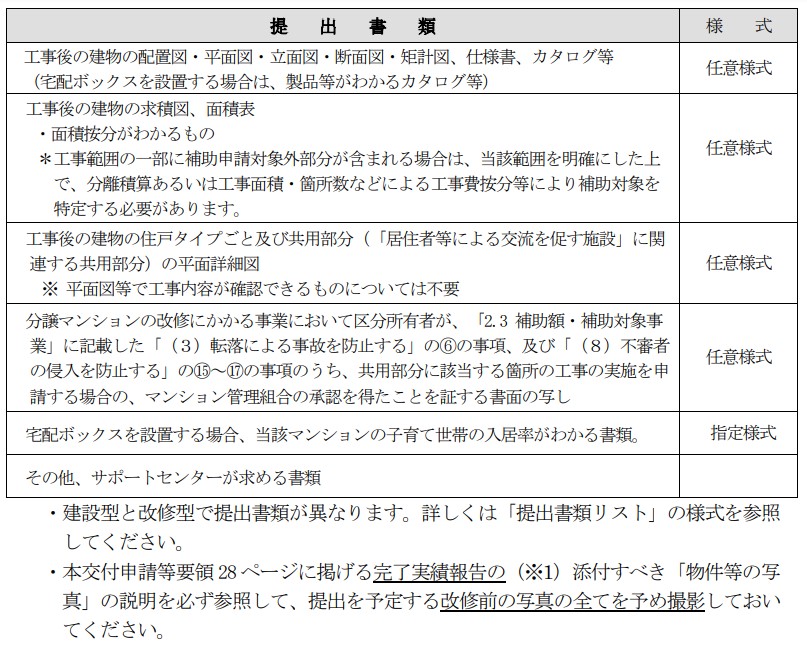

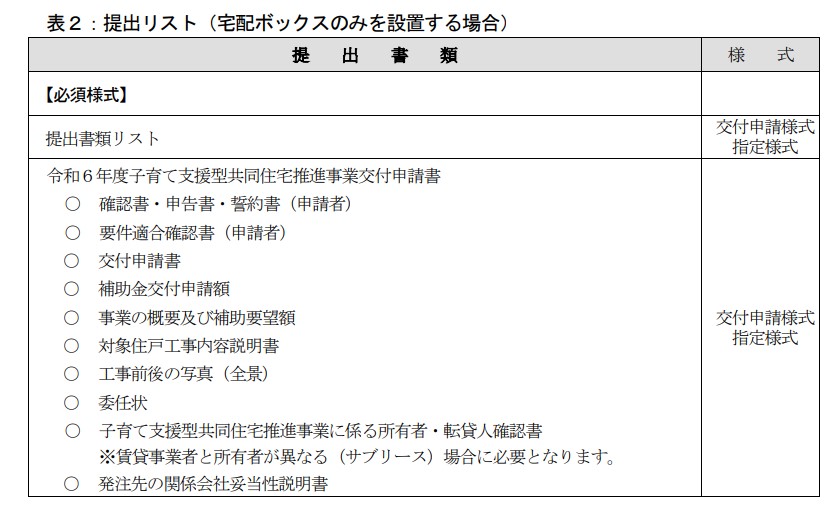

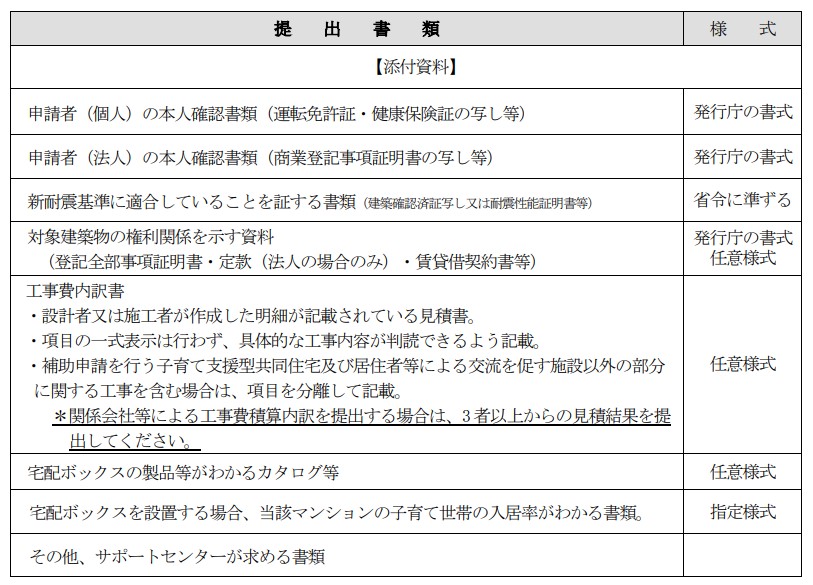

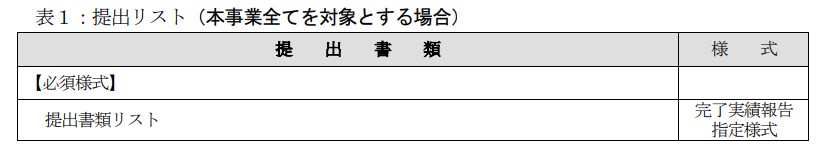

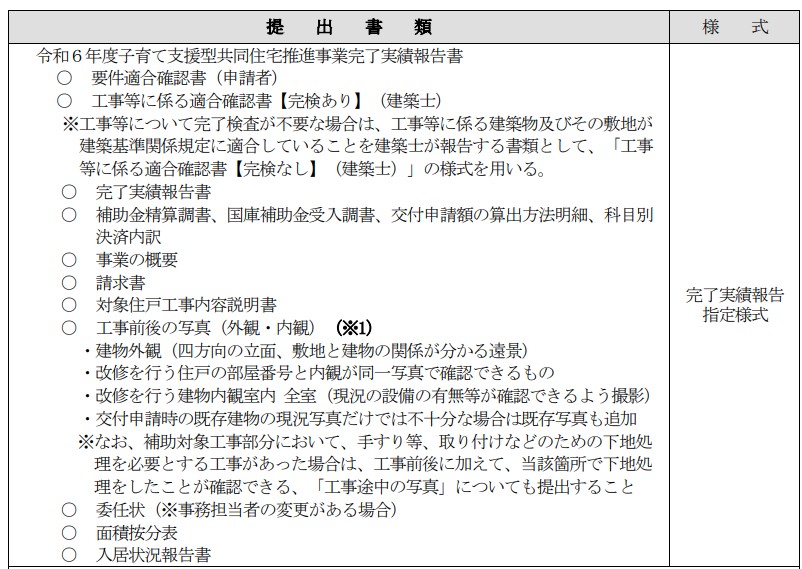

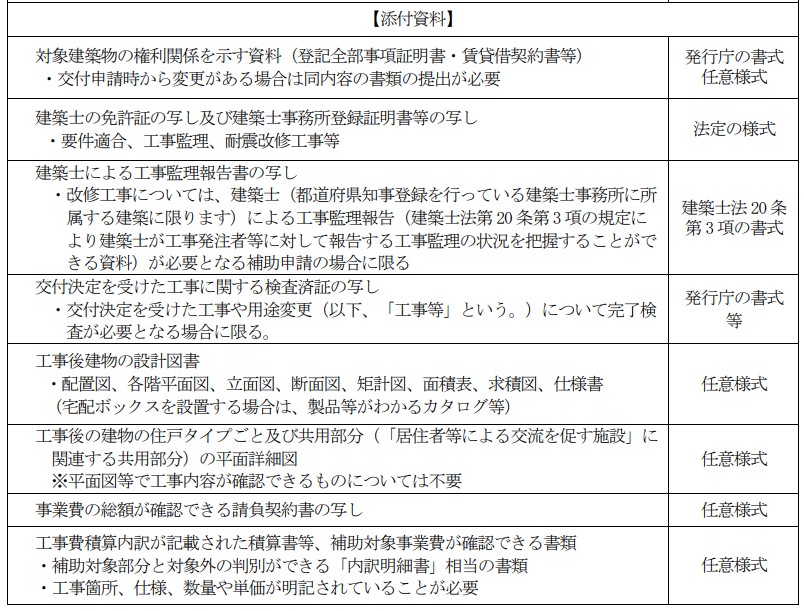

表1:提出リスト(本事業全てを対象とする場合)

提 出 書 類

【添付資料】

工事費内訳書

提 出 書 類

・建設型と改修型で提出書類が異なります。詳しくは「提出書類リスト」の様式を参照

してください。

・本交付申請等要領 28 ページに掲げる完了実績報告の(※1)添付すべき「物件等の写

真」の説明を必ず参照して、提出を予定する改修前の写真の全てを予め撮影しておい

てください。

・本事業は改修型の書類を提出していただきます。詳しくは「提出書類リスト」の様式

を参照してください。

・本交付申請等要領 32 ページに掲げる完了実績報告の(※1)添付すべき「物件等の写

真」の説明を必ず参照して、提出を予定する改修前の写真の全てを予め撮影しておい

てください。

<申請に係る事務担当者について>

申請される事業の全ての事務を代行する方 1 名を事務担当者として選定し、申請者か

ら委任してください。補助事業の実施について事務局との連絡は、事務担当者を通して

いただきます。

。事務担当者の立場・所属等に制限はありませんが、サポートセンターか

ら申請や工事について確認する場合がありますので、平日の日中に連絡が取れ、対応が

可能な方を登録してください。登録したメールアドレスは、事業期間中は毎日確認して

いただきます。また、登録するメールアドレスは1つとします。個人情報保護の観点か

ら、事務担当者以外の方からの問い合わせには、原則応じられません。

※ 申請書の内容に関する専門的な確認・補足説明等を求めます。指定した期限まで

に対応がない場合は、審査の対象外となる場合があります。

※ 交付決定された場合、当該事務担当者あてに交付決定通知書を送付させていただき

ますので、確実に受領できるよう、宛先・宛名となる住所・氏名等については正確

にご記入ください。

5 完了実績報告

補助事業の完了後、速やかに完了実績報告書を提出できるよう、必ず補助事業の完

了予定より、賃貸住宅の新築の場合は2か月前までに、賃貸住宅の改修もしくは分譲

マンションの改修の場合は1ヶ月前までに、事前相談を行ってください。

≪完了実績報告の事前相談の進め方≫

| ◇事前相談は、正式申請を円滑に進めるため、事前に書類の揃いや内容確認をするもので す。資料の追加や訂正を求めることがありますので、事業完了の2か月前(賃貸住宅建設 型)/1ヶ月前(賃貸住宅改修型・分譲マンション改修型)には開始してください。随時 ご相談を受け付けます。 ◇事前相談は、電子ファイル化した書類により、メールのやり取りで進めます。 ◇特定の書類に関する相談など、部分的な質疑も受付けますが、最終的に必要書類が揃った 時点をもって事前相談の開始となりますので、日程には注意してください。なお、書類の 整い状況により、事前相談の進捗が前後することがあります。 ◇最終的な完了実績報告書類の提出(メール)は、事前確認後に、サポートセンターからご 案内しますので、それまではお控えください。 |

提出先および提出期限について

事前相談を終え、サポートセンターより提出の指示を受けた後に下記の方法により

完了実績報告の資料を提出してください。

1)提出先

「6 問合せ先」までメールにてご提出ください。容量が大きくメールに添付で

きない場合は、サポートセンターまでご相談ください。

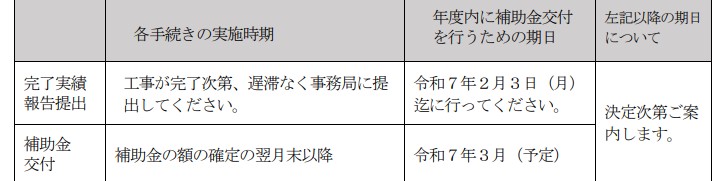

2)提出期限

完了実績報告書は、令和6年度交付決定を受けた工事の完了後できる限り速や

かに提出してください。令和6年度内に支払われるためには、令和7年2月3日

(月)までに完了実績報告書を提出する必要があります(この場合、令和7年3

月末支払予定)。(次表参照)

個別の事情により、令和7年2月3日(月)の時点で完了実績報告ができない

場合であっても、工事完了後速やかに完了実績報告書を提出するよう努めてくだ

さい。

年度末は、提出物の受理や事前照会などでサポートセンターの窓口が混雑する

と予想されますので、前もって用意できる書類は早めに準備を進め予めサポート

センターに照会するなど、期日までに完了実績報告をお願いします。

完了実績報告書が提出されない場合には、補助金の額の確定ができませんの

で、補助金の支払いをすることができなくなります。

完了実績報告に関する時期・期日の目安

※書類の不備などで再提出が必要となる場合があります。この場合も全ての書類が整っては

じめて提出完了となりますので、余裕のある日程で事前相談を始めてください。

提出書類の作成方法について

1)提出書類の書式等

本交付申請等要領に係る提出書類は、全て以下の書式体裁によってください。

【提出物の書式と体裁】

提出書類は、日本語の活字体で、A4サイズとしてください。基本的に、指定

様式の申請書類は Excel形式、写真は JPEG 形式、その他確証等は PDF 化をし

ていただき、ご提出ください。提出時は必要書類を一括して送付してくださ

い。分割した送付や部分的な差し替えは原則として受領できません。

電子ファイルは、次表の提出リストにある提出書類の名称をファイル名に伏し

てください。また、同種の提出書類が複数ファイル存在する場合、順番どおり

に整列できるように、ファイル名の先頭に整理番号(同じ桁数=01~15 など)

を付してください。

【その他】

提出書類が、申請すべき内容や規定書式を満たしていない場合および記述内容

に虚偽があった場合は、原則として交付決定を無効とします。提出書類はお返

ししませんので、その旨予めご了承ください。

2)提出書類

検査等に必要となりますので、必ず全提出書類を保管してください。

※以下のうち、提出が必要な書類は建設型と改修型で異なります。それぞれに必

要な書類は、必須様式「提出書類リスト」に記載されていますので、ご確認の上、

書類準備を行ってください。

(※2)送金伝票等(入出金を確認できるもの)、通帳や帳簿の写し等の金融機関等の第三者に

より公的に支払済みであることが証明できる書類の提出が必要です。なお、これらの書

類が提出できないときは、現地調査等により、支払状況等を確認させていただく場合が

あります。

【申請書に記載する金額の端数処理について】

【申請書に記載する金額の端数処理について】

本整備事業の完了実績報告においては、千円単位で金銭を取り扱うため、積算等によ

り円単位で計算された金額から、千円未満を切り捨てて完了実績報告書類を作成してい

ただくことになっています。

実際の完了実績報告書式には、合計と内訳など関連する金額を記入して作表する部分

があります。ここに、上記手順で端数を切り捨て処理した金額を記入していくと、切捨

ての状況にもよりますが、表記された千円単位の数値では、計算が合わなくなることが

あります。(1の位でずれる)

例:40,600円+40,800円=81,400円 ⇒ 40千円+ 40千円= 81千円

このように「表面上の計算が間違いとなる数値」は、申請書類には使えません。上記

の例でいえば、総額を固定するとすれば、片方の 40千円を 41千円に調整することが必

要になります。どちらの数値を調整対象にするかは、「他書類との整合(※)」や

「総額を増大させない」ことに留意して決めることになります。例えば、補助対象外事業費

などで調整することは影響が少ないと考えられます。

※【他書類との整合】提出する複数の書類に共通の費目が表記される場合には、相互に

一致していることが必要です。

なお、完了実績報告の審査においては、記入された金額等を内訳明細書等で確認いた

します。これらの調整を行った場合には直接の比較ができなくなりますので、添付書式

として示した「事業費総括表」にあるように、集計実額と調整結果の両方を並べて示す

など、必要な範囲の調整の過程を明示してください。

子育て建設型子育て支援型共同住宅推進補助金申請支援代行サポートサービス

オンライン全国対応!

申請支援料金のご案内

| 1 | 着手金 | 15万円~※応相談 |

| 2 | 成功報酬 | 基本※交付申請額×8~10%(下限150万円税別)※応相談 実績報告:別途相談 完了実績報告書:別途相談 年次報告10年間:別途相談 |

| 計算式例 上限額 | 【補助金の額】 補助金は、補助対象事業費(総工事費)に補助率を適用して計算します。例えば、新築 の総工事費が 1 棟 20 戸で 3 億円の場合は、 3 億円 × 1/10 = 3,000 万円 が、補助金の額です。 【補助金の額の上限】 【補助金の額の上限】 8 表にあるA・Bの補助対象事業ごとに計算した上限額の合計を適用します。例えば、子 育て支援型共同住宅が1棟 20 戸の場合は、 100 万円/戸×20 戸 + 500 万円/棟=2,500 万円 が、上限額です。 以上の計算例では、補助金の額 3,000 万円が上限額 2,500 万円を上回るため、2,500 万 円が最終的な補助金申請額となります。(公募要領より) |

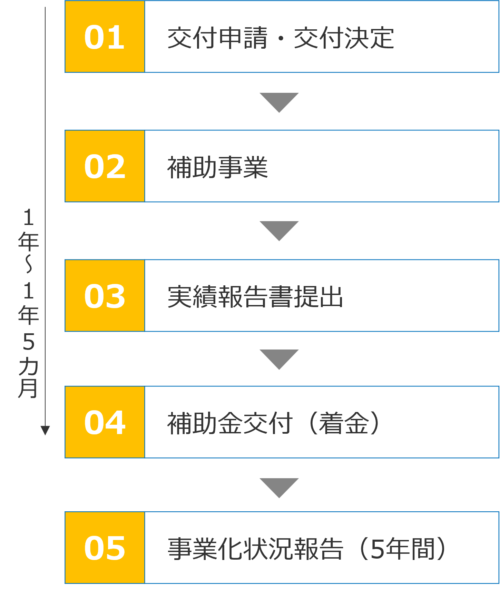

補助金の基本的な流れ 採択から着金までの流れ

採択実績例

3,000万円以上の補助金、採択率90%以上

| 業種 | 主な投資内容 | 補助金額 | 地域 |

| サービス業 | アプリ開発 | 8,000万円 | 関東ブロック |

| サービス業 | 機械装置・建物費 | 6,000万円 | 関西ブロック |

| 不動産業 | 建物費 | 6,000万円 | 九州ブロック |

| 建設業 | 改装費、機械装置 | 3,400万円 | 中国ブロック |

| サービス業 | システム開発 | 3,300万円 | 関東ブロック |

| 建設業 | 機械装置・設備費 | 3,200万円 | 北海道ブロック |

| サービス業 | 改装費、設備費 | 1,500万円 | 九州ブロック |

| サービス業 | 改装工事、設備費 | 1,200万円 | 沖縄ブロック |

出典:「

出典:「